千葉旅3日目。

余談ですが、2日目は成田駅近郊のホテルに宿泊しました。

駅からの無料送迎バスの中も、フロントの方も、宿泊客もほぼ外国人でした。

(場所がら、海外の航空会社のスタッフの人たちがいっぱいいた。)

フロントで一瞬「え?英語使わなあかん・・・?」ってなりました。

もちろん日本語で問題なかったんですけど。

そんな海外旅行気分を味わった翌日、千葉、いや日本を代表するお寺の一つとも言える成田山新勝寺に行きました。

成田山新勝寺の歴史

939年、関東の武将・平将門が「新皇」を名乗り、反乱を起こしました。(平将門の乱)

翌年、その乱を鎮めるため、寛朝(かんちょう)が弘法大師空海が敬刻開眼した不動明王を成田の地に安置しました。

乱の平定後、朱雀天皇より「新勝寺」の寺号を賜り、成田山新勝寺は開山されました。

江戸時代には、歌舞伎役者の市川團十郎が厚く信仰したこともあり、庶民からの人気も高まりました。

歴代の市川團十郎は新勝寺の信仰を継承し、屋号「成田屋」もここから来ています。

現在も多くの参拝客が訪れる日本屈指の寺院で、『地球の歩き方 千葉』によると、初詣の人出はお寺としては全国1位だそうです。

どうでもいいですけど、日本の伝統文化の歌舞伎をいまだに生で見たことがありません。(能と狂言はあるんですが。)

日本の伝統芸能、やはり一度は生で見てみたい。でも、やっぱり歌舞伎って敷居が高くて・・・

ドラマ『ソロ活女子』で「ソロ歌舞伎」とかやってくれたら、参考にできるんだけどなー。

成田山新勝寺へ続く表参道

成田山新勝寺の最寄り駅は、JR成田駅もしくは京成線形成成田駅。

その駅前から新勝寺の総門まで約800メートルの表参道が続いています。

参道には、干支の像が並んでいました。

こけこっこ。

薬師堂

参道の途中にある薬師堂。

1655年に建立された旧本堂で、成田山現存最古のお堂です。

度々ブログにも書いていますが、私は旅行や出先でお腹の調子が頻繁に悪くなるので、薬師堂や薬師如来が祀られたお寺を見つけると、必ず参拝しています。

でも、残念ながらいまだに効果はありません。シクシク。

薬師堂沿い、道が三叉路になっています。総門へは向かって右側の道を行きます。

駅前から参道両脇にはお店が並んではいるのですが、お寺に近づくにつれ、より歴史ある店構えのお店が増えてきました。

知らなかったんですが、成田山付近ではうなぎが名物なんですね。

こちらの「川豊」さんは、中でも老舗のうなぎ屋。

この時はまだオープン前だったんですが、参拝後に通りがかったら沢山店前に人がいました。

歴史あるお店の建物を見ながら歩くだけでも楽しい。

境内のみどころ

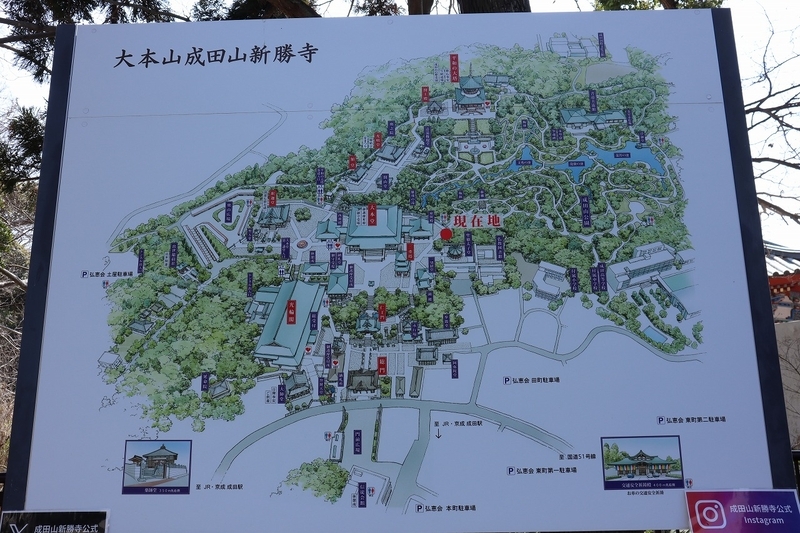

こちらが成田山新勝寺の境内マップ。

総門

開基1070年を記念して、2008年に建立された高さ15メートルの門。

さっきから「成田山」を変換する度に、必ず最初「成田さん」ってなります。

成田さんには用はないんですよ。

総門をくぐると、正面に2つ目の門「仁王門」が見えます。

仁王門までの道、パッと見、ただの石の塊かと思ったら狛犬がいました。

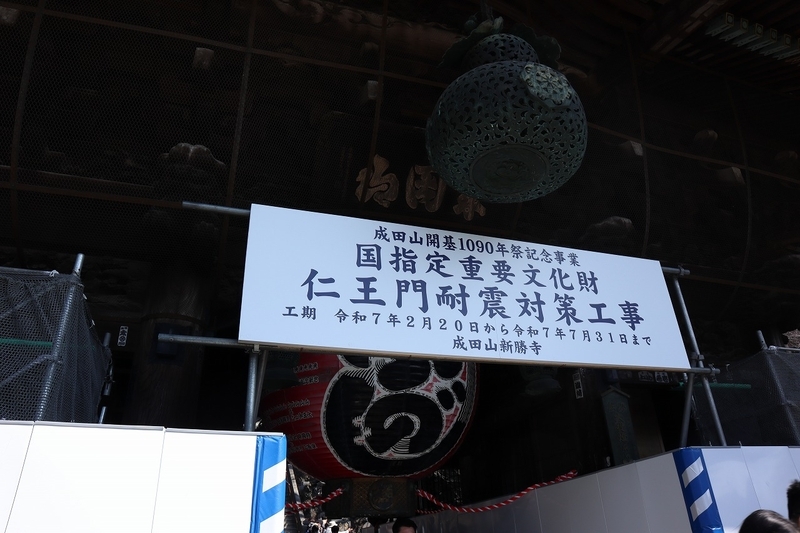

仁王門

仁王門は1830年の建立。

残念ながら耐震対策工事のため、ネットに覆われていました。

これ、何て書いてあるか読めなかったんで調べたところ「魚がし」だそうです。

仁王門をくぐると、仁王池があります。

向かって右側、亀のような形をした石に皆さんお金を投げていました。

乗っかると運気が上がる的な何かがあるのかもしれません。知らんけど。

仁王池の後ろ側には多くの石碑がありました。そしてここにも狛犬が。

隠れミッキー探すみたいでちょっと楽しい。

大本堂

昭和43年に建立された、護摩祈祷が行われる新勝寺の中心道場。

堂内には、ご本尊の不動明王が祀られています。

堂内には自由に上がることができ、1日に数回護摩祈祷が行われています。

私、酉年生まれなので守護本尊が不動明王なんです。

不動明王は、煩悩を断ち切って、正しい道へ導いてくださる仏様として有名。

私、煩悩の塊なんですけど、見捨てられてないですかね・・・?

三重塔

1712年に建立された国指定重要文化財。

総高27メートル。

極彩色の装飾が見事です。

色彩が綺麗なので、つい最近修復等されたのかと思ったら、昭和56年から58年に渡って保存修理工事がなされたそうです。

40年近く雨風にさらされているのに、凄く色が綺麗。

人間の肌なんて、40年経ったら劣化の兆ししかないですよ。

一切経堂(写真左側)

1722年に建立。

堂内の経蔵には、一切経(約2,000冊)が収められています。

釈迦堂

大本堂の左側にあるお堂。

1858年建立の建物で、かつてはこちらが本堂でした。

周囲には、五百羅漢や二十四孝の物語の彫刻が施されています。

境内広いので、都度マップや案内表示を見て自分の位置を確認しなければ即迷子です。

(超ド級の方向音痴なのでね。方向音痴を治す神様・仏様ってどこかにいないかしら。)

続いて、本堂の裏側にある階段を上り、平和大塔方面へ向かいます。

額堂

信徒の方たちが奉納した多くの絵馬が飾られた建物で、1861年の建立。

七代目市川團十郎により寄進された額堂(第1額堂)が三重塔脇にあったそうですが、昭和40年に焼失してしまったそうです。

堂内には、市川團十郎さんの石造があります。

成田屋!

(恐らく一生リアル市川團十郎さんに声を掛けることはないので、ここで疑似体験。)

光明堂

1701年に建立されたお堂。

釈迦堂の前は、こちらが本堂でした。

歴史をたどると、新勝寺の本堂は薬師堂→光明堂→釈迦堂→(今の)大本堂と移り変わっているようです。

堂内には大日如来が祀られています。

また光明院の裏側には奥の院の洞窟があります。

普段は入口は閉ざされていますが、毎年祇園会(7月7日~9日)に開扉されるそう。

醫王殿

開基1080年の記念事業として、2017年に建立。

堂内には病気平癒の仏様、薬師瑠璃光如来が祀られています。

若い頃、健康祈願なんてほぼした記憶ないですが、今じゃすっかり健康が最優先。

平和大塔

昭和59年に建立された成田山で最も高い建物。

1階は成田山の歴史に関する展示があり、2階には不動明王が祀られています。

最初外から参拝していたのですが、中に人が入っているのが見えて、入口探したら1階部分にありました。

間近で見られるので、ぜひ中にも入ってみてください。

成田山公園

このお寺、境内に16万5000平方mもの大きな庭園があります。

東京ドーム3.5個分だそうです。

大塔からは西洋庭園の噴水が見えました。

寺院の中に西洋庭園・・・和洋折衷ってやつかな。

出世稲荷

最後にお稲荷さんに参拝。

本堂の左側を進み、階段を上った先にあります。

階段からは釈迦堂、遠くに平和大塔も見えました。

早咲きの桜(河津桜・・?)も綺麗に咲いていました。

商売繁盛・開運成就・火伏せのご利益があるそうです。

繁盛させる商売はないので、開運祈願。

何か常にツイてるわー、私。ラッキーガールやわー。って言える人になりますように。

(そもそも「ガール」って年じゃないけどな。)

一通りお堂を巡って、所要時間は約1時間20分でした。

土曜日で人出はそれなりにありましたが、境内が広い分、そこまでめっちゃ混雑してる!って感じも受けず参拝できました。

利用案内

- 拝観料:無料

- 拝観時間:参拝自由

おまけ

新勝寺の参拝後、以前から行ってみたかった佐倉市にある「国立歴史民俗博物館」へ。

歴史上登場する偉人ではなく、日本という民族の暮らしを紹介する博物館で非常に面白かったです。

面白過ぎて、最初時間かけて見ていたら、後半時間なくなって駆け足になるというよくあるパターンに陥りました。 土器と骨と、時々古代人。

土器と骨と、時々古代人。

日本全国土器土器マップ。

博物館への道中出会ったでっかいカエル。ムチムチで可愛い。