今日も今日とて城巡り。

秋田旅2日目は、秋田駅から男鹿半島へ。

まずは、続100名城の脇本城を目指します。

秋田の100名城・続100名城に選ばれたお城は、全て秋田駅から日帰り範囲内にあったおかげで、今回の旅で3か所全制覇できました。

脇本城へのアクセス

JR男鹿線「脇本」駅から徒歩約35分

男鹿半島の伝統行事と言えば、有名な「なまはげ」

秋田駅、改札内にもなまはげ。そして、秋田新幹線「こまち」

男鹿半島を走るJR男鹿線(追分駅~男鹿駅)は通称「男鹿なまはげライン」

(秋田駅から追分駅までは、JR奥羽本線。追分駅で男鹿線と奥羽本線が分岐します。)

カメラで撮ったら、電光案内が読めなかったけれど、ヘッド部分でもちゃんと「男鹿なまはげライン」ってアピールしていました。

車体にもなまはげ。

駅名標にもなはまげ。

なまはげ押しが凄い。

次回のブログで、なまはげ、たっぷり登場します。

脇本駅は、無人のこじんまりした駅。でも、駅舎は綺麗でした。

駅前に咲く桜を愛でながら、登城口を目指して歩くこと約30分。

車道沿いの道でも、広い歩道がちゃんとあって歩きやすかったです。歩いている人、私以外ほとんどおらんかったけど。

入口には、立派な看板がありました。

脇本城跡案内所を目指して、鳥居横の道を行きます。

昨日、お花見客で大賑わいだった久保田城から一転、誰もいません。

山城ではよくある風景。

途中、菅原神社の前を通過。(帰りに参拝しました。)

うーみー。

プレハブ小屋のような脇本城跡案内所(無人)に到着。

続100名城のスタンプはここにあります。

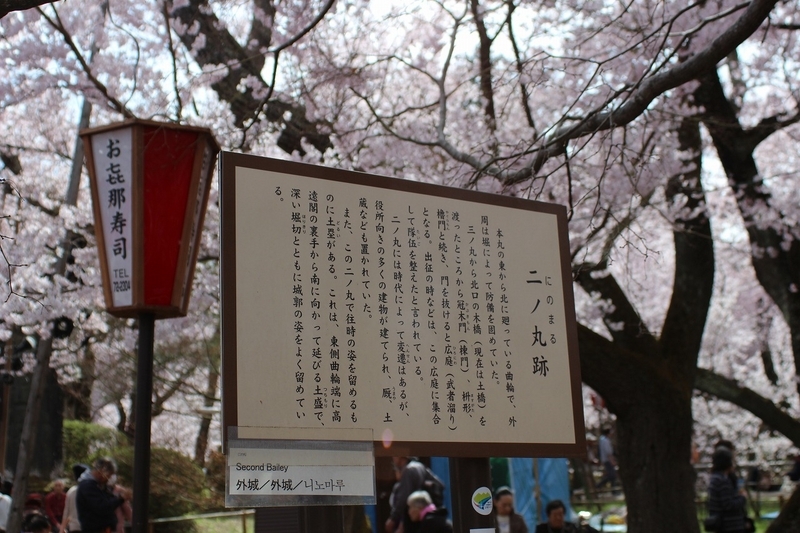

久保田城の歴史

脇本城は、男鹿半島の付け根部分、日本海側にある標高約100mの丘陵地に築かれた山城です。

築城者、築城時期は共に不明ですが、出土品から15世紀には城として機能していたと考えられています。

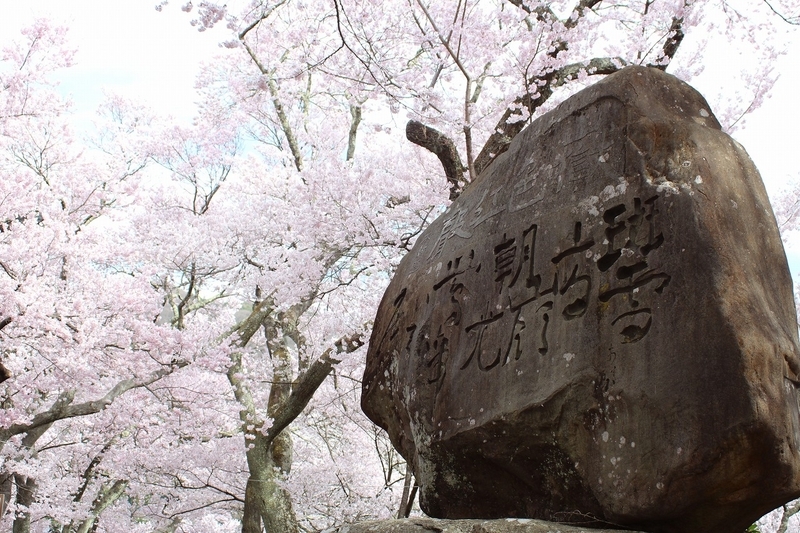

中世、男鹿半島は安東氏の支配下にあり、1577年には安東愛季(ちかすえ)が脇本城を改修し、居城としました。

豊臣政権下の時代、愛季の次男、実季(さねすえ)は湊城を居城とし、後に安東姓から秋田姓を名乗るようになります。

脇本城は、実季が湊城を居城とした1589年、または常陸宍戸(ひたちししど)に国替えとなった1602年に廃城したと考えられています。

(実季が宍戸に移封となり、代わりに秋田に入った佐竹義宣が築城したのが、前回ご紹介した久保田城です。)

城内の見どころ

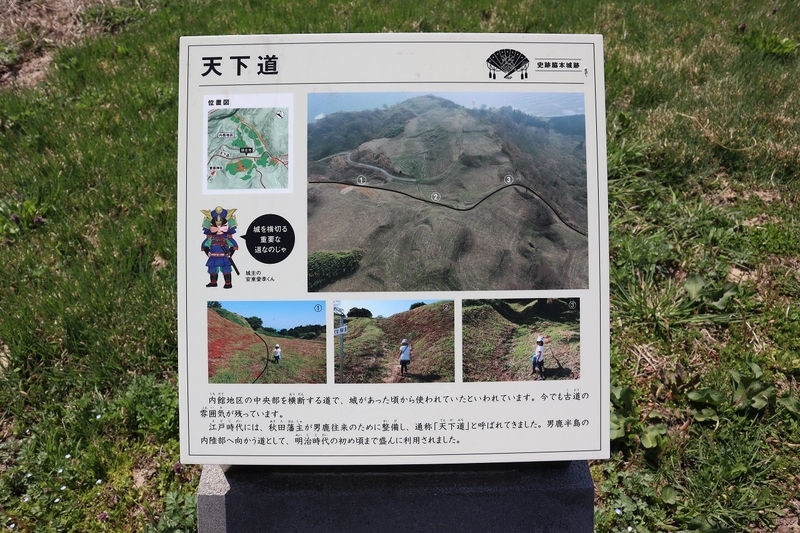

天下道

下の鳥居から、案内所までの道は天下道と呼ばれる中世に整備された古道。

現在も、一部の道を歩くことができます。

それでは、遺構が残る内館エリアを目指して、もう一歩き。

上記マップの白い道は、舗装されている道。

山城ですが、非常に歩きやすいです。

お城に到着しても、誰もいませんでした。(結局、帰るまで誰一人として出会わなかったので、城独り占めできました。)

この舗装された道の両側に堀や土塁の遺構が残っています。

内館

上ってきた道、向かって右側(北)には大土塁や空堀があります。

ひとまず、その反対側の南側エリアを散策。

中央部の曲輪から、建物跡や溝跡が見つかったと説明書きにはありましたが

埋め戻されたようで、何も分からない・・・

案内所でもらったパンフレットの地図に、ビュースポットが書かれていたので、そこまで行ってみました。

南端からの眺め。日本海と秋田市内方面を見渡せる。確かにいい景色。

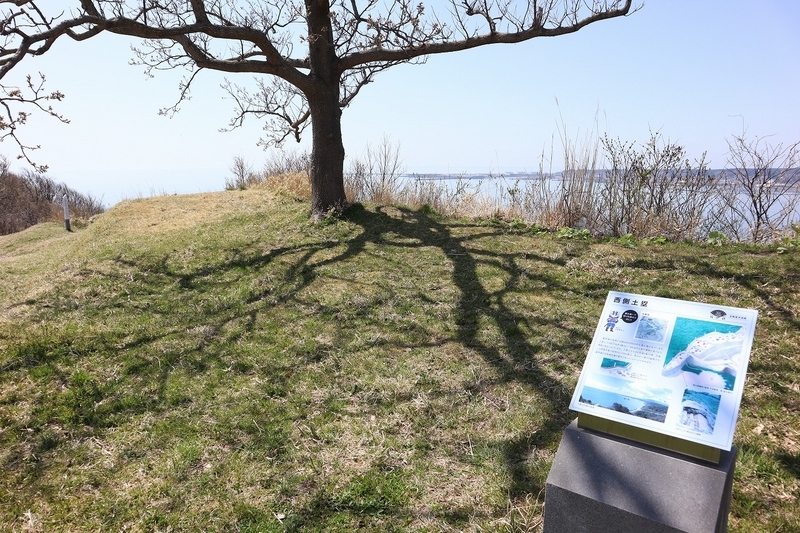

西側土塁。

西側に築かれた土塁は南北約250m。(西側に、南北・・・って、方角が沢山出てきた時点で、もう訳分からなくなる。方向音痴あるある。)

そんなアホな私の為に、イラストで現在地を示してくれています。ありがたし。

西側方面の景色。

日本海と、正面には真山(しんざん)・本山(ほんざん)が一望できる景色は、戦国の世から変わらぬ風景。(下の車道は別として)

秋田2日目のこの日、男鹿半島の気温は25度を超すほど高く、高台で浴びる風がとても気持ちよかったです。逆に、ここ真冬は来れんよね。雪がやばそう。

足元には、オオイヌノフグリやツクシがいっぱい。

春ですね。

城内南側から見た、北側の景色。

それでは、続いてその北側エリアへ。

春になったばかりだからなのか、それとも定期的に整備されているのか、草木がボーボーと茂っていることもなく、山の起伏や堀の様子などが非常に分かりやすいお城です。

そして、多少のアップダウンはありますが、急坂もないので歩きやすい。

城主が住む館と、儀式を行う場所があったと想定されている主郭部。

大土塁で仕切られており、こちら側には、主殿や会所があったと考えられています。

主郭部から、先ほどまでいた南側を見た風景。

男鹿半島ってめっちゃ雪深い印象があるんですが、やはり秋田市内に比べて気温が低いんでしょう。桜はまだちらほらと開花した程度でした。

桜の根本にあった井戸跡。城内でいくつかの井戸跡が見つかっています。

主郭部を仕切る立派な大土塁。

最大高低差が6mにもなる脇本城最大の土塁です。

上に上ってその高さを感じてみました。

土塁の上からみた東端の曲輪。

東端の曲輪は、城主の館があったと考えられている場所。

この曲輪の端からも、日本海や秋田市を見渡すことができます。

かつての城下町、脇本本郷の集落。

山城にも色々ありますが、このように視界が開けて、更に海が見えるお城は解放感があって散策していても楽しいです。

曲輪のベンチに座って、しばし休息の後、下山開始。

天下道を通って菅原神社へ

帰りは、行きと少し道を変えてみました。

お城が機能していた時代からある古道。

藩主が、男鹿往来の為に使用していたその名も「天下道」

上りでは舗装された天下道の一部を通りましたが、未舗装のまま残っている部分もあります。

見た感じ、草木ボーボー状態ではなく、今もちゃんと歩けるようになっていたので、天下取った気分でこの道をチョイス。

普通に山道でした。

旅行の際は、いつどこで山道に遭遇するか分からないので、onのトレランシューズを愛用しています。今回もこの靴のお陰で、山道も滑らずに歩けました。

天下道を下って行くと、菅原神社の境内に到着。

「天神様の細葉の椿」と呼ばれるヤブツバキの一種が綺麗に咲いていました。

菅原公をお祀りする神社につきものの、なで牛さん。

参拝して、牛さん撫でで、神社を後に。

神社を出た後は、舗装道を下って、お城の登城口に戻りました。

利用案内

脇本城、脇本城跡案内所、共に無料。年中無休で見学可能。

おまけ

脇本城散策の後、男鹿半島を観光するために男鹿駅へ。

脇本駅に戻って、電車で男鹿駅まで向かう方法もあったんですが、待ち時間が結構あって、その間の時間つぶしで一旦マックスバリュに行くことにしました。(お城からは徒歩約20分)

そのマックスバリュ前のバス停から、市内路線バスの「おがぐる」線で男鹿駅まで行けるので、結局電車ではなくバスで移動することにしました。(運賃一律200円)

日差しガン浴びしながら待っていたら、バスではなく、バンタイプの車が来ました。

子供の頃通っていた、英会話スクールの送迎バス思い出します。

こういう地域住民の方が利用するバスで移動するのも、ローカル感あって結構好きです。

20分ほどで、JR男鹿駅に到着。

凄い綺麗な駅舎でした。

次回、なまはげ尽くしの男鹿観光をご紹介します。

続100名城のスタンプ帳 公式ガイドブック